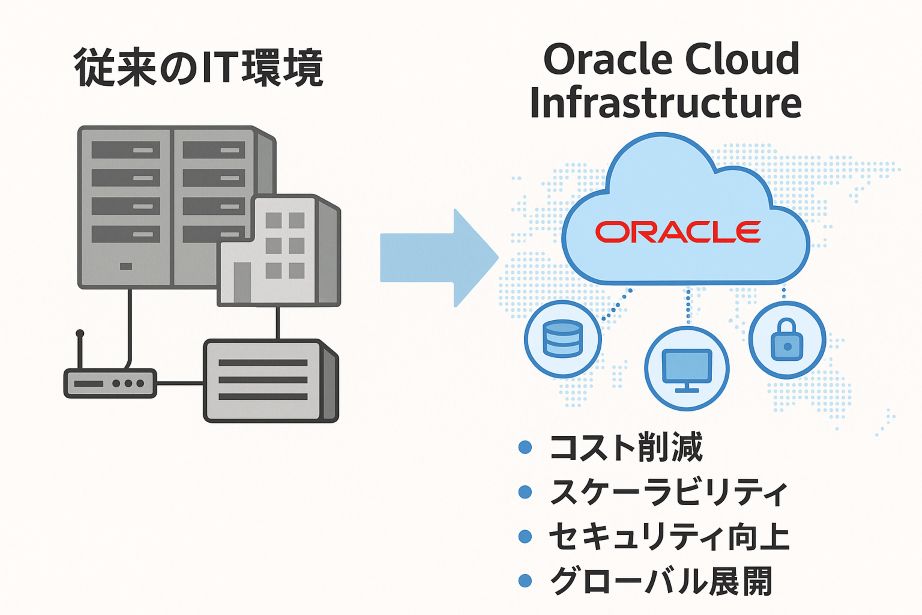

Oracle Cloud Infrastructure(OCI)は、オラクル社が提供する次世代のパブリッククラウドサービスです。既存のクラウドサービスの弱点を克服し、高性能・低コスト・高セキュリティを実現した第2世代クラウドとして注目されています。特にOracle Databaseを活用する企業にとって、オンプレミス資産を活かしながらクラウド移行できる理想的なソリューションといえるでしょう。本記事では、OCIの基本概念から具体的なメリット、他社クラウドとの違い、導入方法まで、初心者にもわかりやすく解説します。

Oracle OCIとは?初心者にもわかる基本概念

Oracle Cloud Infrastructure(OCI)の基本的な概念について詳しく解説します。

OCIとは?

Oracle Cloud Infrastructure(OCI)は、米オラクル社が提供するパブリッククラウドサービスです。IaaS(インフラ)とPaaS(プラットフォーム)の両機能を統合し、150以上の多彩なサービスを世界26か国・51リージョンで展開しています。コンピューティング、ストレージ、ネットワーク、データベース、セキュリティ、AI、アナリティクスなど幅広い分野に対応しています。

OCIが「第2世代クラウド」と呼ばれる理由

OCIは「第2世代クラウド」として、従来のクラウドサービスにおける課題――特にセキュリティ面と性能面――を克服するためにゼロから再設計されたインフラです。

他のクラウド(第1世代)は仮想マシン上で複数のユーザーがリソースを共有していましたが、OCIでは「オフボックス仮想化」や「ノンオーバーサブスクライブなネットワーク構成」などを採用。これにより、他の利用者の影響を受けにくい、安全で高速な環境が実現されています。

- オフボックス仮想化:ネットワークやストレージの仮想化処理をホストからSmartNIC(DPU)側にオフロードし、性能とセキュリティを向上。ホスト上の負荷を軽減し、他のテナントからの影響を最小限に抑える構成

- ノンオーバーサブスクライブネットワーク:ネットワーク帯域を過剰に詰め込まず、常に安定した通信性能を提供

ミッションクリティカルなアプリも安心して移行可能

この新しい設計思想により、金融機関や製造業、大規模なERPシステムなど、従来クラウド移行が困難だったミッションクリティカルな業務システムのクラウド化も現実的になっています。

Oracle Cloudは「Oracle Autonomous Database」や「Exadata Cloud Service」など、エンタープライズ向けの強力なマネージドサービス群を備えています。

Oracle Databaseの強みを活かしたクラウド基盤

Oracleは40年以上にわたって世界中で使われてきた「Oracle Database」の開発・運用実績を持っています。OCIではこのノウハウを活かし、オンプレミス環境との高い互換性と移行のしやすさを提供。

たとえば、「同一のライセンス体系」「同一のツール(SQL Developerなど)」を利用できる点は、既存資産を持つ企業にとって大きな魅力です。

柔軟で高性能、今注目のクラウド

OCIは後発のクラウド基盤であるからこそ、既存クラウドの課題を分析し、最初からそれらを回避する設計が可能でした。今ではその柔軟性と高性能・高セキュリティを武器に、多くの企業が採用を進めています。

- 例:日本でも金融業界や製造業などが本格導入

- マルチクラウド/ハイブリッドクラウド戦略にも最適

Oracle OCIは、単なるクラウドサービスではなく、「企業の基幹システムを支えるためのインフラ」として設計されています。

セキュリティ、性能、コスト、移行性といった要素をバランスよく兼ね備えた、次世代のクラウド基盤として今後ますます注目される存在です。

OCIでできること一覧|代表的な活用シーンを紹介

OCIは汎用的なクラウド基盤として、幅広いユースケースに対応できます。具体的な活用シナリオについて詳しく見ていきましょう。

アプリケーションの高速構築・運用

OCIでは、クラウドネイティブなコンテナ/Kubernetes環境、サーバーレス、AI/機械学習基盤などを活用し、新しいビジネスアプリケーションやサービスを迅速に構築できます。特に開発者向けには、低コストでオンデマンドな開発検証環境を提供することが可能です。

OCIは常時無料で使えるインスタンスや安価なArmベースサーバーも提供しており、スモールスタートの開発・PoCに適しています。なお、常時無料枠(Always Free Tier)にはブロックボリュームが合計200GBまでという制限に加え、オブジェクトストレージ関連では「標準」「低頻度アクセス」「アーカイブ」の各ストレージがそれぞれ20GBまで無料で利用できるといった制限があるため、用途に応じた確認が必要です。

また、大規模データ分析やAIモデル訓練のためのGPUクラスター、高速な大容量ストレージを備えており、研究開発用途から本格的なプロダクション環境まで対応可能です。

最新のAIモデルを用いた分析基盤や、グローバル展開するWebサービスの構築など、OCIの豊富なPaaSサービスを活用することで実現可能な範囲が大幅に広がります。

高性能なデータベース管理

OCIの最大の強みの一つが、Oracle Databaseをクラウド上でフル活用できることです。多くのミッションクリティカルシステムで利用されているOracle Databaseを、そのままパブリッククラウドで使える唯一のサービスとして提供しています。

特に注目すべきは、OCIでしか利用できないActive-Activeクラスター機能Real Application Clusters(RAC)です。構成に応じて数百~1,000+ OCPU 規模まで拡張可能なため、幅広いシステム要件に対応可能です。

また、AI/機械学習を活用したフルマネージドの自律型データベース「Autonomous Database」も提供しており、データベース管理者(DBA)の作業負担を大きく軽減しつつ、高性能なデータベースを利用できます。

セキュリティ強化とガバナンス管理

OCIは設計段階からセキュリティ最優先で構築されており、「データ中心のセキュリティ」を特徴としています。物理インフラからテナント環境まで多層防御を施し、顧客のリソースを完全に分離するゼロトラストアーキテクチャを実現しています。

OCIの基盤にはオラクル独自のSmartNIC(DPU)が組み込まれており、ハードウェアルートオブトラストを提供するセキュリティ機能を備えています。これにより、各テナント間のリソースは物理的に分離され、他テナントからの不正アクセスを防止します。

暗号化は常時オン(ストレージはAES-256自動暗号化など)で、ユーザー側の鍵管理にもクラウドサービス(OCI Vault)が利用可能です。

自動化されたセキュリティ管理も充実しており、OCIにはCloud Guard(設定ミスや脅威を自動検出)やSecurity Zones(ポリシー違反時のリソース作成ブロック)などの機能が追加費用なしで含まれています。他クラウドでは付加サービス扱いの高度なセキュリティも、OCIではデフォルト機能として組み込まれています。

OCIの強み|選ばれる理由と導入メリット

Oracle Cloud Infrastructureの強み

OCIがクラウド基盤として選ばれる理由となる、主要な強みについて詳しく解説します。

パフォーマンスとコストの最適バランス

OCIは「エンタープライズ・ワークロードで最高性能を発揮できるクラウド」として設計されており、オフボックス仮想化(ネットワークやストレージの仮想化処理をホストから分離)やノンブロッキング・ネットワーク(大規模でも低遅延かつ他のVMに干渉しないネットワーク)などを採用しています。

これにより、従来クラウドでは難しかった大規模トランザクション処理やHPC(高性能計算)にも適した性能を引き出します。RDMA対応のクラスター・ネットワーキングでマイクロ秒単位の遅延に抑えた構成も可能で、機械学習の大規模学習やCAEなど計算負荷の高い用途でも威力を発揮します。

コスト面では、OCIは全リージョンで統一された低価格設定をとっており、世界中どこでも同じサービスなら同一料金で利用できます。ネットワークリソースやセキュリティ機能などクラウドの中核機能は追加料金ではなく基本サービスに含めており、隠れコストが発生しにくい設計となっています。

Oracle Databaseとの高い親和性

Oracle DBなどを利用する場合、OCIはライセンス持ち込み(BYOL)条件が他クラウドと比較して非常に有利です。他クラウドでは同じ性能を出すのにライセンス換算で2倍以上必要になるケースもありますが、OCIならオンプレミスと同等数で済み、Oracle Databaseユーザーには断然お得な条件となっています。

さらにAutonomous Databaseなど、Oracle独自のDBサービスが利用できるのもOCIだけです。これらのサービスは他のクラウドでは提供されておらず、Oracle製品の真の価値を最大限に活用できる環境がOCIには整っています。

オンプレミスで培ったOracle製品の運用ノウハウをそのまま活かせるため、移行時の学習コストや運用変更も最小限に抑えることができます。

ゼロトラストベースのセキュリティ構造

OCIは40年以上にわたりデータベース分野で培ったセキュリティ技術・ベストプラクティスを反映させており、金融機関や公共機関にも耐えうる堅牢性を備えています。設計段階からセキュリティを組み込んだ「Security by Design」のアプローチを採用しています。

各テナント間の完全分離、暗号化の常時オン、カスタムセキュリティチップの搭載など、多層的なセキュリティ対策が標準で提供されています。これらの高度なセキュリティ機能が基本サービスに含まれているため、追加のセキュリティ投資なしで企業レベルの保護を実現できます。

また、自動化されたセキュリティ管理により、人的なミスによるセキュリティホールを防ぐ仕組みも充実しており、継続的な安全性の確保が可能です。

分散クラウド/ソブリンリージョンでのデータ主権対応

OCIの分散クラウドは、世界各地の法規制や主権要件に対応しながら、同一のクラウド体験を提供する先進的なインフラ構成です。なかでも「ソブリンリージョン(主権クラウド)」は、データの保存場所・アクセス制御・運用者の地域制限といった要素を厳格に管理できます。たとえば、EUではGDPR準拠の「EU Sovereign Cloud」、米国では国家機密レベルの業務を支える「Oracle National Security Regions(ONSR)」を展開しています。

これにより、官公庁や金融、医療など高い機密性を求められる業界でも、安心してクラウド移行が可能です。OCIはFedRAMP、DISA、NISTなど80以上の認証を取得しており、セキュリティとコンプライアンスの両立を実現。また、既存のオンプレミス環境やOracle Databaseとの親和性も高く、再設計不要でのスムーズな移行が可能です。AWSやAzureとの比較検討を行うIT部門やSIerにとって、マルチクラウド構成やレイテンシ要件にも柔軟に対応できる選択肢として注目されています。

また、Microsoft Azureとの戦略的提携により、両クラウド間を高速接続するAzure Interconnect拠点を現在は世界で12拠点以上に拡大中(日本は東京)で、マルチクラウド戦略も強力にサポートしています。

出典:Azure の相互接続

OCI × 生成AI:Generative AI Service の特長と料金

Oracle Cloud Infrastructure(OCI)のGenerative AI Serviceは、エンタープライズ用途に特化したフルマネージド型の生成AIサービスです。CohereやMeta(Llama)といった大規模言語モデル(LLM)を活用し、文章生成、要約、分析、チャットボットなど、さまざまな業務にAIを組み込むことができます。

最大の特長は、専用AIクラスターによる高性能・高可用な実行環境と、Oracle独自の高セキュリティ基盤との統合です。ユーザーごとに分離されたGPUリソース上でモデルをホスティング・微調整できるため、本番ユースにも安心して導入できます。特に、すでにOracle Databaseを利用している企業にとっては、高い親和性によりスムーズな導入が可能です。

料金はテキスト処理件数(10,000文字単位)や時間単位での課金となります(※内部的には文字ではなく「トークン」ベースでの処理が行われている可能性があり、モデルによって実効処理量が異なる点にご注意ください)。

| 製品名 | 単価 | 単位 | 備考 |

| Cohere Rerank – 専用 | $10.00 | クラスターアワー | 再ランキングモデルの専用ホスティング |

| Meta Llama 4 Scout | $0.0018 | 10,000件の取引(文字数) | パブリックLLM |

| Meta Llama 4 Maverick | $0.0018 | 10,000件の取引 | パブリックLLM |

| 大規模Cohere | $0.0156 | 10,000件の取引 | 高性能モデル(パブリック) |

| Small Cohere | $0.0009 | 10,000件の取引 | 最安のパブリックLLM |

| Cohereの組み込み(Embed) | $0.001 | 10,000件の取引 | 埋め込みモデル(Embedding) |

| 大規模メタ(Meta) | $0.0018 | 10,000件の取引 | Meta Llama系 |

| Meta Llama 3 4105B | $0.0267 | 10,000件の取引 | 非常に高性能なモデル |

| 大規模Cohere – 1時間あたりのAIユニット | $24.00 | 時間 | 専用クラスタ(ホスティングなど) |

| Small Cohere – 専用 – 1時間あたりのAIユニット | $6.50 | 時間 | 最低価格帯の専用クラスタ |

| Cohere 組み込み – 専用 – 1時間あたりのAIユニット | $10.90 | 時間 | 専用Embedクラスタ |

| 大規模メタ – 専用 | $12.00 | 1時間あたりのAIユニット | 専用ホスティング用 |

※上記は記事作成時の情報となります。最新価格については変動がある可能性があるため、必ず公式ページでご確認ください。

このように、OCI Generative AIはわかりやすい課金体系と柔軟な構成を備えており、継続的な運用にも適しています。導入コストの見積もりもしやすく、費用対効果の高いAI活用を実現できます。

出典:Managing Dedicated AI Clusters

出典:Oracle Cloud Infrastructure Generative AI 製品ページ|Oracle公式ページ

次のステップ:OCI導入を社内で通すには

OCIの利点に納得しても、社内では「既存クラウドで十分では?」「コストが読めない」「運用体制は?」といった懸念が出やすいもの。

よくある反対意見とその対策を1冊に整理しました。チェックリスト付きで、明日からの説明・合意形成に使えます。

他社クラウドとOCIの違いを比較

OCIと主要クラウドサービス(AWS、Azure、GCPなど)との具体的な違いについて、詳しく比較していきます。

AWS・Azureと何が違う?わかりやすい性能・価格比較

Oracle Cloud Infrastructure(OCI)は、AWSやAzureと並ぶ主要なパブリッククラウドの1つですが、Oracle Databaseとの親和性やコストパフォーマンスの面で際立った強みを持っています。

まず性能面では、OCIはOracle Databaseに最適化されたクラウド基盤を提供しており、たとえばReal Application Clusters(RAC)はOCI上でのみ公式にサポートされています。具体的には、仮想マシン型では最大2ノード構成、Exadata Cloud Service 環境では最大8ノード以上の構成にも対応可能で、より高度な可用性要件にも柔軟に対応できます。他のクラウドでもOracle Databaseを動作させることはできますが、RACのような高度な可用性構成は基本的にサポートされていません。

また、OCIはインスタンス間の通信で低レイテンシかつ高帯域を実現しており、インバウンド通信は無制限無料、アウトバウンド通信も毎月10TBまで無料という、他社にはない料金体系を採用しています。AWSやAzureでは無料枠が100GB〜数百GB程度に限られており、大規模なデータ転送が必要なシステムでは、OCIの方がコストを大きく抑えられる可能性があります。

価格面でもOCIは競争力があります。たとえば、Armベースの「Ampere A1」インスタンスは、1 OCPUあたり1時間$0.01(1カ月常時稼働で約$7.20)と非常に低価格です。さらに、毎月3,000 OCPU時間と18,000 GBメモリ時間分が「Always Free(常時無料枠)」として提供されており、4 OCPU・24GBメモリ構成のインスタンス1台を丸ごと1カ月間無料で利用可能です。PoCや開発用途において、コストをかけずに十分なリソースを確保できます。

加えて、OCIでは無期限の無料枠(Always Free Tier)が提供されており、一部のVM、Autonomous Database、オブジェクトストレージなどをずっと無料で使うことが可能です。AWSやAzureの無料枠が12カ月の期間限定であるのに対し、OCIはスモールスタートや長期的な学習・検証用途にも非常に適しています。

このように、OCIはOracle製品との高度な連携、優れたネットワーク性能、明確でコスト効率の高い料金体系、そして無期限の無料枠といった点で、他のクラウドサービスとは一線を画しています。特に、Oracle Databaseを前提とした構成や、初期コストを抑えて柔軟に始めたい開発者や企業にとって、OCIは非常に有力な選択肢となるでしょう。

出典:Ampere A1 Computeの価格、Always Freeリソース

マルチクラウド統合(Oracle Database@Azure/@Google Cloud)と何が違う?わかりやすい性能・価格比較

Oracle Database@Azureや@Google Cloudは、Oracleと主要クラウドベンダーが連携して提供する“マルチクラウド統合”の一形態です。すでにAzureやGoogle Cloudを利用している企業にとって、自社環境を大きく変えることなくOracle Databaseを活用できる点が魅力です。

ただし、料金体系はAzure/Google CloudとOracleそれぞれの課金が絡むため、導入時のコスト予測や見積もりが複雑になりやすいという課題があります。

一方、Oracle Cloud Infrastructure(OCI)で提供されるHeatWave MySQLは、分析・機械学習・レイクハウス処理まで統合された高性能なMySQLベースのサービスです。以下は両者の料金・運用面の違いをまとめた比較表です。

| 比較項目 | Oracle DB@Azure/@Google Cloud | HeatWave MySQL(OCI) |

| 課金体系 | 各クラウド(Azure/GCP)+Oracleの複合課金 | 単一課金モデル(OCI内で完結) |

| I/O課金 | 発生する可能性あり(利用量に応じて変動) | I/Oに対する追加課金が発生しない設計 |

| ストレージ/バックアップ | 各クラウド標準価格に依存 | 一律:$0.04/GB(ストレージ・バックアップ共通) |

| リージョンごとの価格差 | あり(地域により価格が大きく異なることも) | なし(全リージョンで価格一律) |

| コスト予測のしやすさ | 見積もりが複雑になりやすい | シンプルかつ明瞭で予算管理しやすい |

HeatWaveは、I/Oに対する追加課金が発生しない設計、グローバルで統一された価格設定、AIや分析機能も追加コストなしで利用可能といった特長があり、導入判断や運用計画を立てやすいという利点があります。既存クラウド環境を活かしたい場合にはマルチクラウド統合も有効ですが、性能・コスト最適化を重視する企業にはOCIの方が合理的な選択となるでしょう。

出典:

HeatWave MySQL Pricing|Oracle公式ページ

Oracle Database@Azure Pricing|Oracle公式ページ

Oracle Database@Google Cloudの価格

どんな企業にOCIが向いているか?向き不向きの目安

OCIが特に適している企業の特徴として、まずOracle製品を主力とする企業が挙げられます。Oracle Databaseなしでは業務が成り立たないような企業にとって、OCIは最有力のクラウド候補です。自社保有のOracle DBライセンスをそのまま持ち込んでクラウド化でき、追加ライセンス負担なくスケールアウトできます。

コスト削減が喫緊の課題な企業にも、OCIの高いコスト効果が魅力です。IT予算を抑えたい企業や、AWS等での運用コストが膨らんで困っているケース、オンプレミス設備更新費用を見直したい場合に、OCI移行によるコスト減が期待できます。

一方、サービスの多様さや知名度・実績ではAWS/Azureが先行しており、幅広いマネージドサービスを活用したい場合や、豊富な情報・人材が必要な場合には、他クラウドの方が適している可能性もあります。

OCIを導入したい時の進め方と事前準備

OCIの導入を成功させるための具体的な流れと、事前に準備すべき事項について詳しく説明します。

オンプレミスから移行する際の流れ

まず現行システムの評価と計画立案から始めます。自社システムの現状を評価し、どのワークロードをOCIに移行または新規構築するかを決めます。Oracleが提供する「Oracle Cloud Migrations」などの無償支援ツールを活用することで、移行候補となるシステムの構成や依存関係、必要なOCIサービスを自動的に洗い出すことが可能です。

次にOCI環境の準備を行います。Oracle Cloudのアカウント(テナンシー)を作成し、コンパートメント(リソースをグルーピングするOCI特有の論理区画)を設計します。Identity & Access Managementでユーザーやグループ、ポリシーを設定し、VCN(仮想クラウドネットワーク)を構築してネットワーク環境を整備します。

本番環境の構築では、計画に基づき必要なコンピュートインスタンス(VMやベアメタル)を作成し、OS設定やミドルウェア導入を行います。Oracle Databaseについては、OCI専用サービスのDatabase Cloud ServiceやExadataサービスをコンソールからプロビジョニングします。

データ移行は、OCI Data Transferサービスやオブジェクトストレージ経由のアップロード、データベースならOCI Database MigrationツールやData Pump、GoldenGateなどを使用して実施します。

無料トライアルの使い方と評価方法

いきなり本番を移すのではなく、まずは小規模にOCIを使ってみることが推奨されます。OCIには無料トライアル(Free Tier)があり、常時無料の小規模インスタンスやADB(Autonomous Database)などを試すことができます。

無料トライアルを活用して試験的にアプリケーションを動かし、性能や運用性を検証します。また運用担当者向けにOCIの管理コンソールやCLI、Terraform(Resource Manager)等の使い方を教育し、十分にスキルを身につけてもらいます。

OCIは基本概念はAWS等と類似しますが、IAMやネットワーク周りに独自用語があるため事前学習が重要です。構築したOCI環境で統合テストを行い、必要に応じてフレキシブル・インフラ(CPU・メモリのスケール変更)を活用しながら、オンプレ時と同等以上の性能が出るように調整します。

導入事例から見るOCIの活用パターン

実際にOCIを導入した企業の成功事例から、具体的な活用パターンと得られた効果について紹介します。

業種別に見る成功事例の特徴

製造業では、マツダが在庫管理システムをアプリケーション改修なしでOCIに移行し、インフラコストを50%削減、業務継続性も強化した事例があります。自動車メーカーのミッションクリティカルなシステムで、クラウド移行により大幅なコスト効果を得た好例です。

小売業では、エディオンが100台以上のサーバーで構成される基幹系システム(POS含む)とExadataデータベースをOCIへ全面移行しました。国内デュアルリージョン(東西)を活用し、災害対策を自動化し、11か月という短期間で要件定義から本番稼働まで完了しています。

消費財メーカーの資生堂では、販売・顧客分析システム基盤「B-NASS+」をオンプレミスからOCI上に再構築し、約5,000人が利用する重要システムを移行して運用コスト20%削減、夜間バッチ処理の90%高速化を達成しました。

ITサービス業界では、野村総合研究所(NRI)が日本初のOCI Dedicated Region導入企業として、自社データセンター内にOCIリージョンを展開し、オンプレミス同等の高可用性やセキュリティコンプライアンスを確保しながら、クラウドの弾力性を享受しています。

出典: マツダ株式会社 導入事例|Oracle公式ページ、株式会社エディオン 導入事例|Oracle公式ページ、株式会社資生堂 導入事例|Oracle公式ページ、野村総合研究所 導入ニュース|Oracle公式ページ

どんな課題をOCIで解決できたか?

多くの導入企業が共通して解決できた課題として、まずコスト削減があります。資生堂の運用コスト20%削減、マツダのインフラコスト50%削減、Alliance Data Systems社のコスト40%削減など、大幅なコスト効果が報告されています。

性能向上も重要な解決課題です。資生堂では夜間バッチ処理の90%高速化を実現し、増大するデータ量と分析ニーズに対応しつつ、性能・安定性を向上させました。Siemensでは複雑なプロジェクト管理システムを2週間で移行し、パフォーマンス向上と時間を90%削減したと報告されています。

運用負荷の軽減も大きな効果として挙げられます。オカムラでは他社の老朽化したデータウェアハウス機器をOCI上のAutonomous Databaseに移行し、最新の自律型データベースに置き換えることで運用管理を簡素化し、分析性能を向上させました。

災害対策・事業継続性の強化も重要な解決課題です。エディオンではマルチリージョンの自動切替による強固なBCPを実現し、NRIでは従来オンプレミス運用だったリソースをDX用途へシフトでき、人手のかかる運用負荷を削減するなどの効果が出ています。

OCIの料金体系をわかりやすく解説

OCIを効果的に活用するために、料金体系の理解と適切なコスト管理のポイントについて詳しく解説します。

基本料金の仕組みと費用の目安

Oracle Cloud Infrastructure(OCI)の料金体系は、主に「Pay As You Go(従量課金)」と「Annual Flex(年間前払い・ユニバーサルクレジット)」の2方式が提供されています。いずれも初期費用不要で、リージョンによる価格差がなく、標準サポートが含まれています。それぞれの特徴を比較し、自社の利用目的・規模に応じた最適な料金プランを選択してください。

| 項目 | Pay As You Go(従量課金) | Annual Flex(年間前払いUC) |

| 初期費用・契約期間 | 不要。最低利用額ゼロ。使用分のみ翌月後払い | あり。年間ユニバーサルクレジットの前払い(最低契約期間:12か月) |

| 支払いタイミング | 使用後に月次後払い | 前払い後、月ごとの使用分を消費 |

| 価格単価 | リージョン共通、従量単価 | 同単価。契約額内は割引価格、超過分は後払い |

| サポート費用 | 基本サポート込み | 同上 |

| 課金単位 | コンピュートは時間単位、ストレージ・IOPS単位で従量課金 | 同上(契約分は請求時点で調整) |

| 柔軟性 | リソースを随時増減でき、使用分のみ請求 | 契約額内で自由。未使用分は失効・超過分は追加課金 |

| 特典・メリット | 初期費用ゼロ

柔軟性重視 |

前払いによる割引

Oracle Support Rewards適用 |

出典:Oracle Cloud Pricing|Oracle公式ページ、Oracle Universal Credits|Oracle公式ページ、Pay As You Go Price List|Oracle公式ページ、Oracle Support Rewards|Oracle公式ページ

コストを抑える工夫と見積もりの考え方

既存Oracle製品を持つ企業向けにBYOL(Bring Your Own License)とSupport Rewardsという優遇策があります。BYOLはオンプレミス保有のOracle Databaseライセンス等をOCIで活用できる制度で、OCI上でDBサービスを立ち上げる際に「自分のライセンスを使う」設定にすればライセンス費込み料金を免除できます。

Oracle Support Rewardsは年間契約ユーザーの場合にOCI利用額の一部がリワード(ポイント)として還元され、Oracle製品のサポート更新料に充当できます。具体的には、OCI利用1ドルごとに最大33セント分のサポート料を相殺可能で、OCIを使えば使うほどデータベース等の保守費が安くなる仕組みです。

OCI利用中は定期的にコスト状況をモニタリングし、無駄なリソースを省くことで費用最適化を図ります。OCIコンソールにはCost Analysisや予算アラート機能があり、サービス別・部門別のコストを可視化できます。オートスケーリング機能で需要に合わせ自動でインスタンス数を増減させることで、ピーク以外の時間帯のコストを削減できます。

参照:Pay As You Go Price List|Oracle公式ページ、Oracle Support Rewards|Oracle公式ページ

OCIを選ぶべき企業の特徴

OCIが最適なソリューションとなる企業の具体的な特徴について、詳しく説明します。

Oracle Databaseを中心としたシステムを運用している企業

基幹データベースがOracleで構築されており、他の選択肢が考えにくい企業はOCIが最適です。クラウド上でもOracle Databaseをネイティブに活用でき、ライセンス面でも有利なため「OracleユーザーならOCI一択」との声もあります。

既存のDB資産を最大限活かしつつクラウド化できる点で、Oracle依存度の高い企業はOCIを選ぶべきです。ExadataやWebLogic等、Oracle製品スタックを多用している場合、それらをネイティブにサポートするOCIなら移行がスムーズに行えます。

また、Active-ActiveのクラスターであるRACが利用できるのはパブリッククラウドではOCIだけであり、高可用性を重視するミッションクリティカルシステムには欠かせない機能です。

高いセキュリティとパフォーマンスを求める企業

銀行の勘定系や大規模製造業の基幹など、高信頼性・高性能が要求されるシステムを抱える企業に適しています。OCIは第2世代クラウドの堅牢性により、そうしたミッションクリティカルワークロードを安心して移行できます。

可用性やセキュリティから見てクラウド移行を躊躇していた企業ほど、OCIのエンタープライズ設計は適合します。ゼロトラストベースのセキュリティ構造、暗号化の常時オン、カスタムセキュリティチップの搭載など、多層的なセキュリティ対策が標準で提供されています。

また、オフボックス仮想化やノンブロッキングネットワークなどの新アーキテクチャにより、オンプレミス同等かそれ以上の性能をクラウド上で実現できます。

MySQL HeatWaveのような統合型データ基盤を使いたい企業

OCIでは、MySQL HeatWaveという統合型のデータ基盤サービスが提供されており、OLTP(オンライントランザクション処理)、OLAP(オンライン分析処理)、機械学習を単一のMySQLデータベース上で実行できます。

従来は別々のシステムで処理していたトランザクション処理とデータ分析を統合できるため、データの移動やETL処理が不要になり、リアルタイムでの分析が可能になります。これにより、データドリブンな意思決定を迅速に行いたい企業にとって、強力なソリューションとなります。

また、MySQL HeatWaveは機械学習機能も内蔵しており、データベース内で直接機械学習モデルの訓練と推論を実行できるため、AI活用を進めたい企業にも適しています。

高性能インフラと低コストを両立したい企業

IT予算に厳しく、現在のクラウドやオンプレミス費用を見直したい企業に最適です。OCIは低廉な料金体系と高いコスト効果を備えており、実績としてコスト半減を果たしたケースもあります。特に他クラウド利用中でコスト増大に悩む場合、OCIへの移行で支出を抑えられる可能性が高くなっています。

全リージョンで統一された低価格設定、隠れコストが発生しにくい設計、サポート費用込みの料金体系など、コスト見通しが立てやすい特徴があります。さらに、Oracle Support Rewardsにより、OCIを使えば使うほどOracle製品の保守費が安くなる仕組みも提供されています。

性能面でも、エンタープライズワークロードで最高性能を発揮できる設計により、高性能と低コストの両立を実現しています。

OCIの導入・ご相談なら株式会社パソナデータ&デザイン

Oracle Cloud Infrastructure(OCI)に関する「導入したいけど何から始めればいいかわからない」「移行に不安がある」「コスト感を掴みたい」といったお悩みはありませんか?

株式会社パソナデータ&デザインでは、OCIの導入支援から運用・技術サポートまでを一気通貫でご支援しています。Oracle Databaseに精通した専門エンジニアが、お客様の環境やニーズに応じて最適なクラウド活用をご提案します。

株式会社パソナデータ&デザインが選ばれる理由

Oracle技術に強い

オンプレミスでのOracle製品運用ノウハウとOCI上での設計・構築実績が豊富。ExadataやRACなど高度な構成にも対応します。

OCI特化チームによる手厚い支援

初期検討のアセスメントから構成設計、PoC(検証環境)構築、本番移行、そして導入後のサポートまで、フェーズごとに専任担当がサポートします。

料金体系や支払いスキームのご相談もOK

Pay As You Go/Annual Flexの違い、Support Rewardsの活用など、OCI独自のコスト構造や割引制度を分かりやすくご説明。コスト最適化を前提に、継続利用しやすい導入プランをご提案します。

MySQL HeatWave対応やクラウドDB統合の実績あり

OCIの注目サービス「MySQL HeatWave」や「Autonomous Database」も導入・チューニングの実績多数。データ活用・リアルタイム分析を検討中の企業にも最適です。

初めての方も安心。無料相談からお気軽に

「OCIってそもそもどんなもの?」「自社でも使えるの?」といった疑問からでも大丈夫です。クラウド移行やハイブリッド構成など、“検討段階から相談できる”パートナーとして、株式会社パソナデータ&デザインがお力になります。

>>> OCI導入に関する無料相談フォームへ

担当者より1営業日以内にご連絡いたします。

まとめ

Oracle Cloud Infrastructure(OCI)は、従来のクラウドサービスの課題を克服した第2世代クラウドとして、高性能・低コスト・高セキュリティを実現する次世代のパブリッククラウドサービスです。本記事では、OCIの基本概念から具体的なメリット、他社クラウドとの違い、導入方法まで詳しく解説してきました。

- OCIは第2世代クラウドとして設計され、高性能と低コストを両立したクラウドサービス

- Oracle Databaseとの高い親和性により、既存資産を活かしながらクラウド移行が可能

- ゼロトラストベースのセキュリティ構造で、エンタープライズレベルの安全性を標準提供

- 分散クラウド対応により、オンプレミスとの柔軟な連携やマルチクラウド戦略を実現

- 生成AI機能も充実し、次世代のビジネス要件にも対応

- 豊富な成功事例で実証された大幅なコスト削減と性能向上効果

- 無料トライアルで事前検証が可能で、リスクを抑えた導入が実現

OCIの導入をご検討の企業様は、まず無料トライアルでOCIの性能と使いやすさを体験し、自社要件との適合性を確認されることをお勧めします。また、より詳細な検討や専門的なサポートが必要な場合は、ぜひ株式会社パソナデータ&デザインまでお気軽にご相談ください。

>>>OCI導入に関する無料相談フォームへ

担当者より1営業日以内にご連絡いたします。