Oracle Cloud Infrastructure(OCI)は、高性能かつ低コストなクラウドとして注目されており、国内でも採用が急速に増えています。しかし、実際に導入を検討する段階になると「OCIの料金はどのくらい?」「具体的にどう見積もればいい?」「AWSやAzureと比べて安いの?」といった疑問を抱く担当者は多くいます。とくにoci 見積やoci 料金に関する情報は断片的で、どのサービスにどれだけ費用が発生するのか分かりにくいのが実情です。

本記事では、OCIの料金体系の基本から、oci 料金計算の考え方、公式シミュレーションツールを使った見積方法までを、初めての方でも理解できるようにわかりやすく解説します。これからOCIの導入を検討している方は、ぜひ参考にしてみてください。

OCIとは?料金体系の基本を理解しよう

Oracle Cloud Infrastructure(OCI)は、Oracle社が提供するエンタープライズ向けクラウドサービスです。高性能なコンピュート、柔軟なストレージ、Oracle Databaseをはじめとしたデータベースサービス、ネットワーク、セキュリティ、AIサービスまで幅広い機能を備えています。

主要サービスごとの料金発生ポイント

OCIでは、サービスの種類によって料金が発生する仕組みが異なります。

■ Compute(コンピュート)

仮想マシン(VM)、Bare Metal、Flex Shape など、CPU/OCPUやメモリを利用するコンピュート環境が含まれます。

用途に応じて柔軟にスペックを選べるため、性能とコストのバランスを調整しやすいのが特徴です。

■ Storage(ストレージ)

Block Volume、Object Storage、Archive Storage などがあります。

高速アクセス向けのブロックストレージから、低コストのアーカイブストレージまでラインナップされており、データ保管方法に応じて最適な構成を選べます。

■ Database(データベース)

Autonomous Database、Exadata、MySQL HeatWave など、Oracleならではの高度なDBサービスが揃っています。

特にAutonomous Databaseは運用自動化によって管理コストを削減できる点も魅力です。

■ Network(ネットワーク)

主にアウトバウンド通信量(インターネット方向のデータ転送量)に応じてコストが発生します。

ここはクラウド各社の料金差が最も出やすいポイントです。

従量課金制と定額プランの違い

OCIの料金体系は主に2つあります。

① Pay-as-you-go(従量課金)

使った分だけ支払う一般的な料金体系です。初期費用不要で、スモールスタートや検証環境に最適です。

② Universal Credits(定額プリペイド)

あらかじめクレジットを購入し、すべてのOCIサービスに利用できるモデルです。

長期利用の場合はコスト最適化しやすく、企業の本番環境向けに選ばれることが多い方式です。

用途や期間によって最適な課金方式が異なるため、構成検討時点で選択しておくと予算計画が立てやすくなります。

他クラウドとの料金構造の違い

AWSやAzureに比べて、OCIは以下のような傾向があります。

- Compute(VM)が比較的安い

- ストレージのGB単価が低め

- ネットワークのアウトバウンド通信費が大幅に低い

- Oracle Database利用時のライセンス面で有利

このように、OCIは特に「データ量が多い」「通信が多い」「Oracle DBを利用する」企業にとってコストメリットが出やすい構造になっています。

OCIの料金を見積もる前に知っておきたいポイント

OCI(Oracle Cloud Infrastructure)の料金は、CPUやストレージ、ネットワークなどの利用量に応じて変動します。

正確に oci 見積 を作成するためには、事前に「料金がどこで発生するのか」を理解しておくことが重要です。

課金単位(CPU時間、ストレージGB単位、転送量など)

OCIでは、サービスごとに課金のルールが異なります。たとえば Compute(VM)であれば OCPU(CPU) × 利用時間 が料金の基本となり、24時間稼働するかどうかで金額は大きく変わります。

ストレージの場合は、Block Volumeが GB単位/月 の料金、Object Storageは標準・アーカイブといった階層ごとに単価が異なります。また、ネットワークでは インターネットへのアウトバウンド通信量(GB) に対して料金が発生し、これがクラウド料金の中で最も差が出やすいポイントです。OCIはAWSやAzureよりもアウトバウンド通信が安い傾向にあり、大規模データ転送を伴うシステムでは大きなコストメリットがあります。とくにアウトバウンド通信はクラウド料金で大きく差が出る部分で、AWSやAzureよりも低価格な点がOCIの特徴です。

無料枠(Always Free)やトライアルクレジットの活用

OCIには、導入前に試しやすい無料枠が用意されています。Always Free(常時無料枠) では、小規模VMの「VM.Standard.A1.Flex」や軽量な Autonomous Database、さらに20GBの Object Storage などがずっと無料で利用できます。

さらに、新規アカウント作成時には300米ドル相当の トライアルクレジット が付与され、本番環境に近い構成での検証も可能です。

見積前にこれらの存在を知っておくことで、不要な出費を抑えつつ、導入判断に必要な検証を進められます。

見積前に整理すべき構成要素

正確な oci 料金計算 を行うためには、以下の2つを事前に整理しておく必要があります。

① 使用予定のリソース量を明確にする

見積もりには、必要なOCPU数やメモリ量、Block Volumeの容量、Object Storageに保存するデータ量、使用するデータベースのエディションなどの情報が必要です。リソース要件が具体的であればあるほど、実際の金額に近い見積を作成できます。

② 通信量(アウトバウンド)を忘れずに想定する

クラウドの料金で最も見落とされやすいのが「通信量」です。特にインターネット方向へのデータ転送は利用状況によって急増しやすく、費用のブレ幅が大きい部分です。OCIは比較的安価なものの、多く使えば当然コストは増えるため、見積前に必ず「月にどれくらい外部と通信するのか」を概算しておく必要があります。

補足コラム:見積前に確認すべき3つのポイント(要点整理)

見積作業を始める前に、以下の観点を持っておくと無駄のない構成検討ができます。

- 月額料金の大半は Compute・Storage・Network が占める

- ピーク時の使用量も考慮しないと実利用とズレが生まれる

- 同じ目的でも選ぶサービス(Autonomous DB/MySQL HeatWave)で料金が変わる

これらを頭に入れておけば、Cost Estimatorを使った見積作成がより実践的なものになり、導入判断の精度も高まります。

OCIの料金を簡単に見積もる方法

OCIでは、Oracle公式が提供する「Cost Estimator(料金計算ツール)」を使えば、クラウド構成の見積を誰でも簡単に作成できます。

ここでは使い方の手順と注意点をわかりやすく紹介します。

Oracle公式「料金計算ツール(Cost Estimator)」の使い方

公式URL:

https://www.oracle.com/jp/cloud/costestimator.html

ツールの操作はシンプルです。

- Cost Estimatorへアクセスする

- メニューから Compute や Block Volume Object Storageなどを選択して追加

- OCPU数や容量を入力すると、月額料金が自動計算されます

- 見積は PDFダウンロード や URL共有 が可能

見積例:一般的な構成の試算

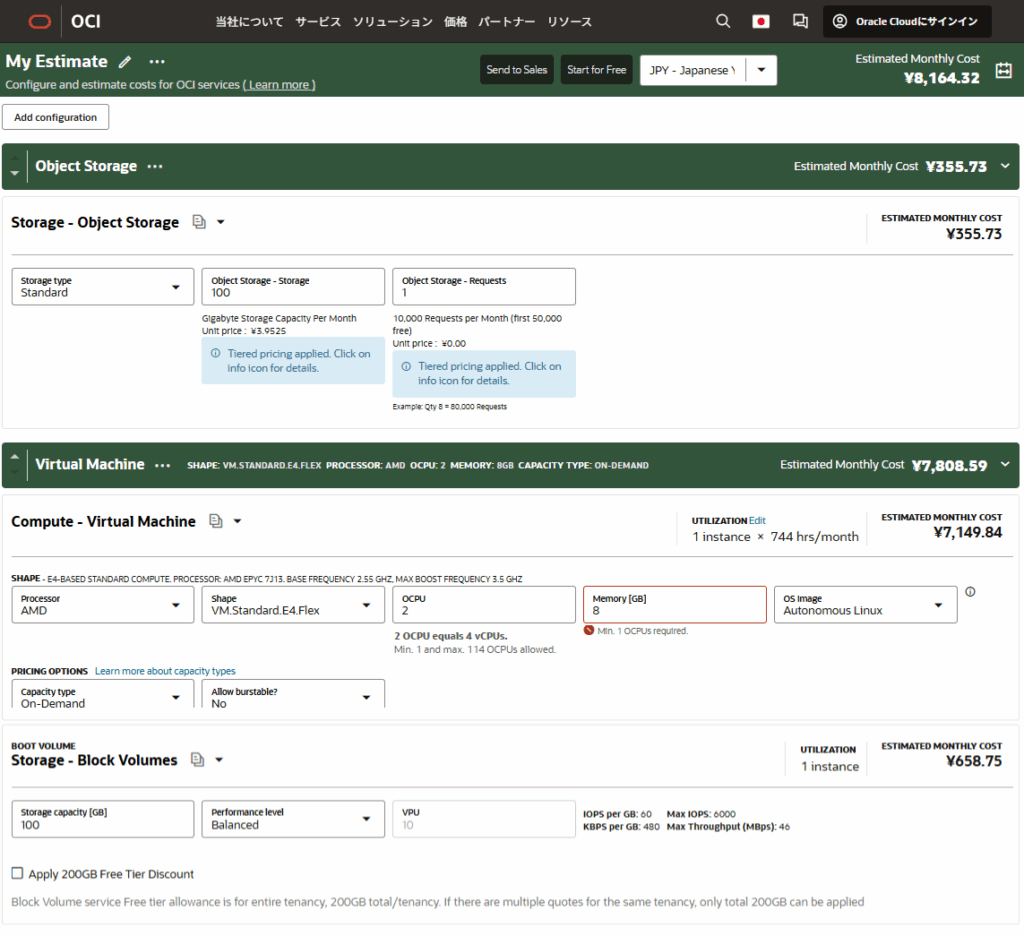

以下のような構成を例に、どのように料金が算出されるかを見てみます。

- Compute:VM.Standard.E4.Flex(2 OCPU / 8GB RAM)

- Block Volume:100GB

- Object Storage:300GB(標準層・Standard)

- Outbound Data Transfer:100GB(※10TB無料枠内)

このような構成でも、実際に費用が発生する主要ポイントは次の3つです。

- Compute(OCPU × 稼働時間)

- Block Volume(GB)

- Object Storage(GB)

一方、アウトバウンド通信は リージョン・ゾーンまたは製品SKUごとに最初の10TBが無償 のため、100GB程度であれば料金に影響しません。

参考:月10TBまでのアウトバウンド通信が無料

https://www.oracle.com/jp/cloud/networking/pricing/

実際に上記の条件で見積りした結果がこちらとなります

実際に上記の構成(Compute 2OCPU / Block 100GB / Object 300GB / Outbound 100GB)をCost Estimator で試算した結果、月額約8,100円程度となりました。

Outboundは日本リージョンの無料枠(10TB/月)に含まれるため、通信量100GBの場合は費用に影響しません。

コストを下げるポイント

見積を行う際、単に料金を算出するだけでなく、「どうすれば安くなるか」という視点を持つことも重要です。

たとえば Reserved Pricing(長期利用割引) を活用すれば、1〜3年の利用コミットによってCompute料金を大きく抑えられます。また、中断可能な処理であれば Preemptible Instance を使うことで、通常VMより大幅に安価で運用できます。

ストレージでも、アクセス頻度の低いデータは Archive Storage に移行することで、GB単価を大きく下げることができます。こうした最適化を積み重ねることで、月額費用を驚くほど削減できるケースも珍しくありません。

OCI料金の計算を自動化・最適化する方法

OCIの料金は導入前の見積もりだけでなく、運用が始まった後のコスト管理も非常に重要です。利用量が増えるにつれ「気づいたら月額が上がっていた」というクラウド特有の課題が起こりやすいため、OCIが備えるコスト管理機能や外部ツールを活用し、継続的に最適化していくことが欠かせません。

ここでは、OCI環境のコストを“見える化”し、必要に応じて自動化できる方法を具体的に紹介します。

Oracle Cloud Cost Analysis機能の紹介

OCIのコンソールには Cost Analysis(コスト分析) と呼ばれる料金可視化ツールが標準で搭載されています。

この機能では、月ごとの料金推移グラフやサービス別・コンパートメント別のコストの内訳を確認できるため、何にどれだけ費用がかかっているのかを直感的に把握できます。

加えて、前月比・前年比の比較や、特定のリソースだけ異常に増えている部分を見つけることも可能です。クラウド利用が拡大してくると、こうした可視化はコストの“異常値”を発見するために欠かせない機能となります。

Budget(予算管理)で使い過ぎを防止する

OCIでは、一定の金額を超えた際にアラートを出す Budget(予算管理) 機能が利用できます。

月額予算をたとえば「50,000円」と設定し、70%・90%などの閾値を超えた段階でメールやSlack通知を飛ばすことで、無駄なリソース利用や予期せぬ費用増加を未然に防ぐことができます。

予算超過を放置すると、気づいたときには数万円〜数十万円の予算オーバーになることもあるため、クラウド運用が始まったら最初に設定しておくべき機能のひとつです。

TerraformやOCI CLIを使った自動見積・コスト監視

大規模環境を扱う場合や、複数パターンの構成を定期的に比較する必要がある場合には、インフラ構成をコード化するツールが役立ちます。特に注目すべきは Terraform と OCI CLI の2つです。

Terraformを使えば、OCIのリソース構成を .tf ファイルとしてコードで管理でき、定義した構成をもとにコストを自動計算することも可能です。構成に変更があった場合も差分を確認しやすく、料金への影響を可視化するのに向いています。

一方、OCI CLIはコマンドラインからリソース情報を取得できるため、料金表 API と組み合わせれば「指定した構成の見積を自動生成するスクリプト」を作成することもできます。

社内で複数の構成案を検討する際などに非常に便利です。

費用を削減する具体策

OCIでは正しいサービス選定・構成見直しによって大きくコストを抑えられます。

① インスタンスタイプの見直し

必要以上に大きなOCPUやメモリを割り当てているケースは意外と多く存在します。

柔軟にCPUとメモリを調整できる Flex Shape を使えば、必要な性能に合わせて細かく最適化できます。また、中断が許容できるワークロードであれば Preemptible Instance に切り替えることで、50%のコスト削減が見込めます。

② ストレージ階層の最適化

頻繁にアクセスしないデータは、高単価のBlock Volumeに置いておく必要はありません。

低コストな Object Storage や、長期保存向けの Archive Storage に移行することで、GB単価を大幅に削減できます。

③ 不要リソースの自動停止

夜間に利用しない開発環境を自動停止するだけでも月額費用は大きく変わります。

また、使われていないBlock VolumeやIPアドレス、ロードバランサーなどの“孤立したリソース”を定期的に洗い出す仕組みを作ることで、ムダなコストを防げます。

OCIの料金を他クラウドと比較してみよう

OCIは「高性能なのに低コスト」という特徴を持つクラウドですが、その強みはAWS・Azure・GCPと比較するとより明確に見えてきます。クラウド選定では機能や使い勝手も重要ですが、月額コストの差が長期的なIT投資に大きな影響を与えるため、料金構造の違いを理解しておくことは不可欠です。

ここでは、サービス別に OCI と他クラウド3社との料金傾向を分かりやすく整理し、どのような構成でOCIが優位になるのかを解説します。

AWS・Azure・GCPとの価格レンジ比較

クラウドの料金は随時変動するため明確な金額比較は避けますが、全体的な傾向は把握しておくべきです。

Compute(VM)、Storage、Network など主要サービスごとに比較すると、OCIには以下のような明確な特徴があります。

- Compute(VM)は3社の中でも安いケースが多い

- ストレージのGB単価も比較的低め

- アウトバウンド通信費は他社より圧倒的に安い(1/10〜1/5になるケースも)

- Oracle Database利用時はライセンス面でOCIが最も有利

特に、クラウド料金で最も差が出やすい「ネットワーク転送量」では、他社に比べてOCIの価格メリットが非常に大きいのが特徴です。

サービス別に見る料金の違い

より具体的に、サービス単位でどのように料金差が生まれやすいのか整理してみます。

- Compute(コンピュート)

OCIは同等スペックのCPU/メモリを比較した場合、AWSやAzureより安くなる傾向があります。AMDベースのFlex Shapeは特に価格競争力が高く、AI基盤や分析基盤など高性能マシンを大量に使うケースでメリットが出やすくなります。

- Storage(ストレージ)

Block Volumeは性能に対する価格バランスが良く、大容量ストレージが必要なワークロードで有利です。Object Storageも標準的な価格帯で、AzureのHot/Cool層に比べて予想外に高額になるケースが少ない点もメリットです。

Archive Storageに関しては OCI が特に安く、AWS Glacier や Azure Archive より低価格で利用できるケースが多くあります。

- Network(アウトバウンド通信)

クラウド料金の中でも最も差が生まれやすいのがアウトバウンド通信です。

AWSは$0.09/GB〜、Azureは$0.087/GB〜、GCPは$0.12/GB前後ですが、OCIではこれらに比べて圧倒的に安価で、数分の一のコストになることも珍しくありません。

動画配信、IoT、大量データのETL処理など、通信量が膨らみやすいシステムではこの差が年間数百万円規模に広がることもあります。

OCIが低コストになりやすい構成

以下の構成では OCI の価格優位性が顕著です。

- データ転送量が多いシステム(動画・IoT・Web配信など)

- 大容量ストレージを使うワークロード

- 高性能VMを多数使うAI/分析基盤

- バックアップ/DR用途でArchive Storageを多用する構成

特に通信量の多い構成では、AWSからOCIに移行するだけでコストが数分の1になる事例があります。

Oracle Databaseライセンス込み構成時のコストメリット

OCIは Oracle Database のネイティブクラウドであるため、以下が他社クラウドより有利になります。

- BYOL(Bring Your Own License)を最大限に活用できる

- Database Service / Autonomous Database がライセンス込みで安価

- Exadataベースの高性能環境が他社より圧倒的に低コスト

Oracle DBを利用している企業にとっては、OCIが最も合理的なクラウドになるケースが多い理由です。

OCI導入時のコスト見積をサポートします

OCIは構成によって料金が大きく変動するクラウドです。

「自社のシステムをOCIで動かすと月額いくらになるのか?」

「どの構成が最もコスト最適化につながるのか?」

といった疑問を抱える担当者の方も少なくありません。

Compute・Storage・Network の選び方ひとつで費用は大きく変わり、Oracle Database を利用する場合はさらにライセンス体系まで考慮する必要があります。正確な見積を作成するには、OCIの料金ルールを理解した専門的な知識が不可欠です。

そこで当社では、OCI導入を検討している企業様向けに 無料の料金見積サポート を提供しています。

専門エンジニアが無料でサポートします

以下のようなご相談に、当社の技術担当が対応いたします。

- 最適なインスタンス構成・スペックのご提案

- 想定ワークロードに応じた料金試算の実施

- AWS・Azure・GCPとの費用比較シミュレーション

- コスト削減につながる構成の最適化

- OCI移行に向けた技術的な疑問・不安の解消

初期診断だけでもOKです。導入するかどうかの判断材料として“試算だけ欲しい”という方からの依頼も多数あります。

初期調査は無料で、見積依頼だけでもOKです。まずはお気軽にご相談ください。

まとめ

OCI(Oracle Cloud Infrastructure)は、使い方次第で他社クラウドよりも大幅にコストを抑えられる強力な基盤です。

Compute・Storage・Network といった主要コンポーネントの単価が低く、特に通信量が多いシステムやOracle Database利用環境では、他クラウドと比べても価格優位性が際立ちます。

OCIの料金見積は、Oracle公式の「Cost Estimator」を使えば簡単に行えます。しかし、実際の月額費用は構成選定や利用量の想定によって大きく変わるため、導入前にしっかりと試算し、必要であれば専門家に相談することが重要です。

- OCIの料金は構成次第で大きく変わる

- 見積はツールで簡単にできるが、正確な試算には知識が必要

- 導入前の試算+専門家のアドバイスがコスト最適化の近道

OCIを検討されている企業様は、ぜひ無料の見積支援をご活用ください。