近年、企業のデータ量が爆発的に増加する中で、データベースの運用負荷やコスト削減が重要な課題となっています。Oracle Autonomous Databaseは、AI・機械学習を活用した完全自動化により、従来のデータベース管理の課題を根本的に解決する革新的なクラウドデータベースサービスです。

本記事では、Oracle Autonomous Databaseの特徴から料金体系、具体的な導入手順、実際の導入事例まで詳しく解説します。自律型データベースの導入を検討している企業様にとって、最適な判断材料となる情報をお届けします。

Oracle Autonomous Databaseとは?自律型DBの基本をわかりやすく解説

Oracle Autonomous Databaseは、Oracle Cloud Infrastructure(OCI)上で提供される完全マネージド型の自律型データベースサービスです。AI・機械学習技術を活用して、データベースの運用・管理を自動化し、人的介入を最小限に抑えながら最適なパフォーマンスを維持します。

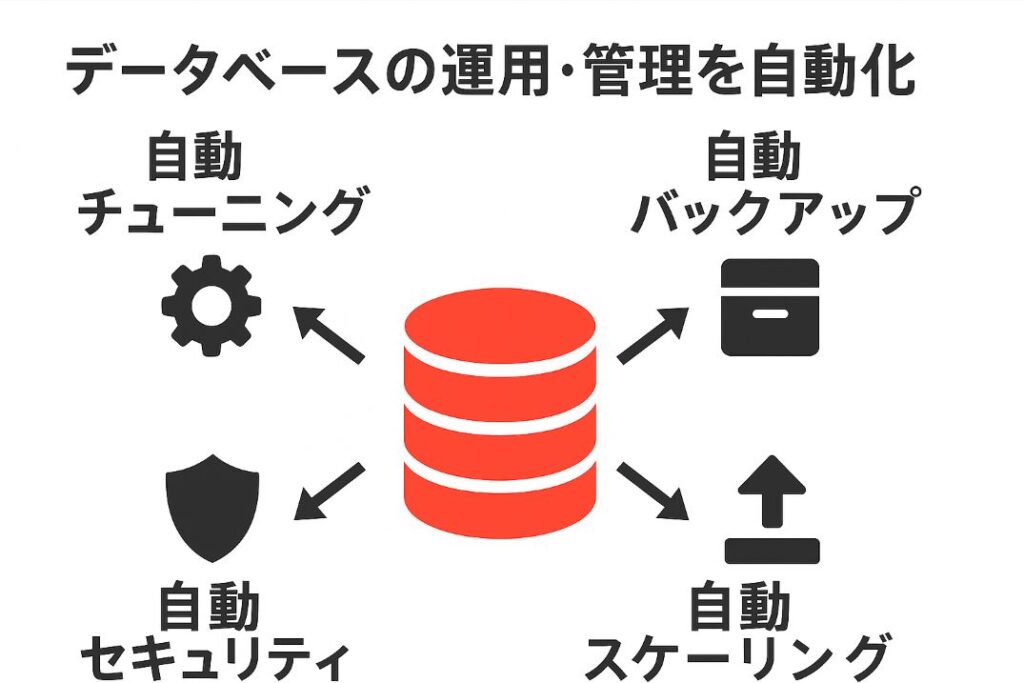

このサービスの最大の特徴は、データベースの設定、チューニング、セキュリティ管理、バックアップ、パッチ適用といった従来の運用業務を完全に自動化できる点です。Oracle Exadataと同等の高性能機能を持ちながら、クラウドの柔軟性と拡張性を兼ね備えています。

従来のOracle Databaseとの違い

従来のOracle Databaseとの最も大きな違いは、運用管理の自動化レベルです。オンプレミスの Oracle Database では、データベース管理者(DBA)が手動でチューニングやメンテナンスを行う必要がありました。しかし、Oracle Autonomous Database では、これらの作業が完全に自動化され、人的ミスやダウンタイムを大幅に削減できます。

また、従来のデータベースではハードウェアの調達やキャパシティプランニングが必要でしたが、Autonomous Database では必要な分だけリソースを使用し、1秒単位での課金が可能です。これにより、初期投資を抑えながら、ビジネスの成長に合わせてスケールアップできます。

AIと機械学習による完全自動化の仕組み

Oracle Autonomous Database の自動化機能は、長年蓄積されたOracle Database の運用ノウハウを機械学習アルゴリズムに組み込んだものです。システムが継続的にワークロードを分析し、SQLの実行計画を最適化、インデックスの作成・削除、統計情報の更新などを自動で実行します。

セキュリティ面では、脆弱性の検出と修正、暗号化の自動適用、アクセス制御の最適化が自動的に行われます。また、システムの負荷状況に応じてリソースの自動スケーリングも実行されるため、ピーク時の性能劣化を防ぎながら、コストの最適化も同時に実現します。

Oracle Autonomous Databaseの3つの導入メリット

Oracle Autonomous Database の導入により、企業は従来のデータベース運用では実現困難だった様々なメリットを享受できます。特に、パフォーマンスの向上、運用負荷の軽減、セキュリティの強化という3つの観点で大きな効果が期待できます。

パフォーマンス向上と柔軟な拡張性

Oracle Autonomous Database は、Oracle Exadata の高性能機能を活用することで、従来のデータベース環境と比較して格段にパフォーマンスが向上します。インメモリ処理、高速ストレージ、並列処理の最適化により、大量データの分析処理も高速で実行できます。

また、ワークロードの変動に応じて、CPUリソースを1コア単位で無停止で拡張・縮小できます。これにより、ピーク時の性能確保と平常時のコスト最適化を同時に実現できるため、予算の制約がある企業でも安心して利用できます。

管理工数の削減で運用負担が激減

従来のデータベース運用では、DBAが日常的にパフォーマンスチューニング、バックアップ管理、セキュリティパッチの適用などを行う必要がありました。Oracle Autonomous Database では、これらの作業が完全に自動化されるため、運用工数を大幅に削減できます。

特に、夜間や休日のメンテナンス作業からの解放は、働き方改革の観点でも大きなメリットです。DBAは定型的な運用業務から解放され、より戦略的なデータ活用や新規システム開発に集中できるようになります。

高いセキュリティとBCP対応で安心

Oracle Autonomous Database は、データの暗号化、アクセス制御、監査ログの自動記録など、包括的なセキュリティ機能を標準で提供します。また、脆弱性の検出と修正も自動的に実行されるため、セキュリティリスクを最小限に抑えることができます。

災害対策の観点でも、自動バックアップ機能により、データの保護とリカバリが確実に行われます。複数のデータセンターにまたがる冗長化により、事業継続性を確保しながら、災害時の迅速な復旧も可能です。

Oracle Autonomous Databaseよくある懸念とデメリット

Oracle Autonomous Database の導入を検討する際に、多くの企業が抱く懸念やデメリットについて、見ていきましょう。

既存システムとの互換性に関する懸念

長年にわたってオンプレミスで運用してきたOracle Databaseを利用している企業にとっては、Oracle Autonomous Databaseへの移行によって、既存のアプリケーションや周辺システムとの互換性に問題が生じないかという懸念がつきまといます。特に、カスタマイズされた業務アプリケーションがある場合、その動作確認や改修の手間が発生する可能性があります。

セキュリティとデータ管理の透明性

クラウドサービスに移行することで、データの物理的な所在やセキュリティ管理が自社の直接的な管理外になる点も、多くの企業にとって不安材料です。情報漏洩リスクやコンプライアンス要件への対応、監査への備えなど、クラウド特有のセキュリティ管理に対する理解と準備が求められます。

コスト構造と自動化による制限

オンプレミス環境と異なり、Oracle Autonomous Databaseは利用量に応じて継続的な課金が発生するため、長期的なコスト予測が難しいという声があります。また、データベースの管理作業が自動化されていることで、細かなチューニングや独自設定が難しくなる場合があり、運用上の自由度が制限される点を懸念する技術者もいます。

既存システムとの互換性

既存システムとの互換性に対する懸念も少なくありません。特に、長年運用してきたオンプレミスのOracle Database から移行する場合、アプリケーションの動作に影響がないか心配される方が多いのが実情です。

また、クラウドサービスへの移行により、データの所在地やセキュリティ管理が自社の管理下を離れることへの懸念も挙げられます。さらに、従来のオンプレミス環境と比較して、継続的な課金が発生することから、長期的なコスト負担に不安を感じる企業も少なくありません。

技術的な面では、自動化された運用による制御の透明性の低下や、カスタム設定・チューニングの自由度が制限される点も懸念材料となります。ただし、こうした課題の多くは、適切な移行計画と十分な検証によって解消可能です。実際には、導入によるメリットがこれらの懸念を上回るケースが大多数を占めています。

導入前に知っておきたい料金体系と課金モデル

Oracle Autonomous Databaseの料金体系は、従量課金制を基本とし、使用したリソースに応じて課金されます。従来のライセンス費用と比較して、初期投資を大幅に削減できる点が特徴です。

CPU・ストレージの従量課金とその最適化ポイント

CPUとストレージは独立して課金され、それぞれ必要な分だけ使用できます。CPU使用量は時間単位で計算され、実際の処理負荷に応じて変動します。ストレージ使用量は保存したデータ量に基づいて計算されます。

最適化のポイントとして、アイドル時のCPU課金停止機能を活用することで、開発・テスト環境のコストを大幅に削減できます。また、データの圧縮機能により、ストレージコストも効率的に管理できます。

予算に合わせた無駄のない構成が可能

リソースの動的拡張・縮小により、予算制約に応じた柔軟な運用が可能です。月次・年次の予算計画に合わせて、必要最小限のリソースから開始し、事業成長に応じて拡張できます。

サブスクリプションモデルも選択可能で、長期利用時の割引適用により、さらなるコスト削減を実現できます。予測可能な固定費として計上できるため、財務計画の立案も容易になります。

Autonomous DatabaseはAlways Free & 30日間Free Trialあり

Oracle Autonomous Database では、Always Free プランとして、1 OCPU、20GBストレージまで永続的に無料で利用できます。このプランは、小規模な開発環境やプロトタイプ開発に最適ですが、いくつかの機能制限があります。主な制限として、同時セッション数30まで、手動・自動スケーリング不可、プライベートエンドポイント不可、バックアップ・リストア機能制限などがあります。

また、30日間の無料トライアルでは、300ドル相当のクレジットが提供され、本格的な検証や移行テストを実施できます。これらの無料プランを活用することで、実際の導入前にシステムの適合性や性能を十分に確認できます。

詳細:Oracle Autonomous Database を無料で試す

Oracle DatabaseからAutonomous Databaseへの移行手順

既存のOracle Database から Autonomous Database への移行は、適切な手順を踏むことで、業務への影響を最小限に抑えながら実施できます。移行プロセスは、現行環境の分析、移行方式の選定、実際の移行作業、検証の4つのフェーズに分けられます。

成功する移行のカギは、事前の準備と計画的な実行です。特に、現行システムの詳細な分析と、移行後の動作確認が重要なポイントとなります。

現行環境の棚卸しと要件整理

移行の第一歩は、現行のOracle Database 環境の詳細な調査です。データベースのバージョン、使用している機能、データ量、アプリケーションの依存関係、性能要件などを詳細に把握する必要があります。

特に重要なのは、Autonomous Database でサポートされていない機能や制限事項の確認です。たとえば、一部のOracle Database 固有の機能やカスタム設定が、クラウド環境では利用できない場合があります。現行システムの機能要件と Autonomous Database の制約を詳細に比較検討することで、移行時の課題を事前に把握できます。

最適な移行方式(オンライン/オフライン)の選定

Oracle Autonomous Database への移行方式は、主にオンライン移行とオフライン移行の2つに分類されます。オンライン移行は、Oracle Data Pumpを使用して、システムを停止することなく段階的にデータを移行する方法です。

オフライン移行は、システムを一時停止してデータを一括で移行する方法で、比較的短時間で完了しますが、業務への影響が大きくなります。選定の基準は、許容できるダウンタイム、データ量、システムの複雑さなどです。24時間稼働が求められるシステムではオンライン移行を、短時間での完了を重視する場合はオフライン移行を選択するのが一般的です。

移行後の検証とチューニング確認ポイント

移行完了後は、システムの動作確認と性能検証が重要です。アプリケーションの機能テスト、データの整合性確認、性能測定を実施し、移行前と同等以上の性能が確保されているかを確認します。

Autonomous Database では自動チューニングが実行されますが、移行直後はワークロードの学習が不十分な場合があります。一定期間の運用データが蓄積されることで、AI・機械学習による自動最適化が本格的に機能し、さらなる性能向上が期待できます。

実際に移行した企業の事例で見るAutonomous Databaseの効果

Oracle Autonomous Database の導入効果を理解するために、実際に移行を実施した企業の事例をご紹介します。これらの事例では、具体的な導入効果や課題解決のプロセスが示されており、導入検討の参考になります。

伊藤園、OCI移行で処理速度向上とコスト最適化を実現

伊藤園は、約5500人の従業員が利用する営業系データ活用基盤を「Oracle Cloud Infrastructure(OCI)」上に刷新し、「Oracle Autonomous Data Warehouse」と「Oracle Analytics Cloud」を導入しました。

2019年にオンプレミス環境からクラウド移行を決定し、オートスケーリング機能により利用状況に応じて自動的にリソースを調整できるようになり、負荷ピークに合わせた余剰リソースの維持が不要となりました。

これにより、運用コストを削減し、夜間バッチ処理時間も従来の半分に短縮。朝の業務開始時には最新データを確実に活用できるようになっています。

さらに2023年12月にはOracle Analytics Cloudを導入し、実績データにしきい値を設定したアラート通知など、高度な分析運用を可能にしました。刷新プロジェクトは日本オラクルと伊藤忠テクノソリューションズ(CTC)の支援で進められており、2024年6月の完全移行に向けて、さらなるデータ活用強化を目指しています。

出典:伊藤園、営業系データ活用基盤をOCIのデータベースで刷新、オートスケールで余剰リソースが不要に|IT Leaders

Autonomous Data Warehouse導入で生産データ活用とコスト削減を実現

オムロン阿蘇は、生産革新活動の一環として「Oracle Cloud Infrastructure(OCI)」上で提供される「Oracle Autonomous Data Warehouse」と「Oracle Analytics Cloud」を導入し、生産データの見える化を実現しました。

複数ツールを比較した結果、操作性や従量課金によるコスト効率が評価され、導入コストを約70%削減。日本オラクルの支援のもと、わずか1カ月でデータ活用基盤を構築し、RFIDで取得した生産進捗データをリアルタイムに可視化できるようになりました。

これにより、現場・本社・在宅勤務者が同一データを即時共有し、異常発生時の迅速対応、手作業削減、心理的負担軽減を実現。今後は基幹システム連携による経営数値の可視化や異常検知強化を進める予定です。

出典:オムロン阿蘇、生産情報の迅速な集計および生産ラインの見える化を目的にOracle Cloud Infrastructureを導入

Autonomous Database導入に向いている企業の特徴とは?

Oracle Autonomous Database の導入効果を最大限に活用できる企業には、いくつかの共通した特徴があります。これらの特徴に該当する企業は、導入による効果を特に実感しやすいと考えられます。

オンプレ環境で運用負荷が高くなっている

現在オンプレミスのOracle Database を運用している企業で、日常的なメンテナンス作業や夜間・休日対応が発生している場合、Autonomous Database の導入効果は特に大きくなります。パッチ適用、バックアップ管理、性能監視といった定型作業が自動化されることで、運用負荷を大幅に軽減できます。

また、データベース管理者の確保が困難な企業や、限られた人的リソースでより多くのシステムを管理する必要がある企業にとって、自動化による効率化は非常に有効です。

リアルタイム分析に時間がかかっている

ビジネスの意思決定に必要なデータ分析に時間がかかっている企業は、Autonomous Database の高性能処理により大きな改善が期待できます。特に、大量のトランザクションデータや時系列データを扱う企業では、分析処理の高速化により競争優位性を確保できます。

従来の環境では夜間バッチ処理でしか実行できなかった分析が、リアルタイムで実行できるようになることで、より機敏な経営判断が可能になります。

部門ごとに分断されたDBを統合したい

複数の部門でそれぞれ異なるデータベースを運用している企業では、データの統合と一元管理により大きなメリットを得られます。Autonomous Database のコンバージドデータベース機能により、構造化データ、JSON、グラフデータなど多様なデータタイプを一つのデータベースで管理できます。

これにより、部門間でのデータ共有が容易になり、全社的な視点でのデータ分析と戦略立案が可能になります。

よくある懸念とAutonomous Databaseの移行支援で解決できること

Oracle Autonomous Database への移行を検討する企業が抱く懸念と、それらの解決策について詳しく解説します。適切な移行支援サービスを活用することで、多くの懸念を解消できます。

移行による業務停止リスクをどう防ぐか

移行時の業務停止リスクは、多くの企業が最も懸念する点です。この問題は、段階的な移行アプローチと十分な検証により解決できます。まず、テスト環境での移行を実施し、アプリケーションの動作確認を行います。

本番移行では、Oracle GoldenGate によるオンライン移行を活用することで、システムを停止することなく、段階的にデータを移行できます。また、移行後に問題が発生した場合の切り戻し手順も事前に準備することで、リスクを最小限に抑えることができます。

複雑なシステム連携をどう乗り越えるか

既存システムとの連携が複雑な場合、移行時の影響範囲の把握が困難になります。このような場合は、システム間の依存関係を詳細に分析し、影響の少ない部分から段階的に移行することが重要です。

また、API連携やデータ連携の部分では、移行後も同様の接続性を確保できるよう、接続テストと性能確認を入念に実施することで、システム全体の安定性を確保できます。

移行後も継続的な支援を受けたい場合の選択肢

移行完了後も、継続的な運用支援を受けたい企業には、専門的な支援サービスが利用できます。これらのサービスでは、性能監視、障害対応、最適化提案などの継続的なサポートを提供しています。

特に、Autonomous Database の機能を最大限に活用するためのベストプラクティスの提供や、新機能の活用方法についてのコンサルティングにより、投資効果を最大化できます。

Autonomous Databaseの導入・ご相談ならスマートスタイル

Oracle Autonomous Database への移行を成功させるには、豊富な実績と専門知識を備えたパートナーが不可欠です。スマートスタイルが展開するCloudMiköは、OCI専業ブランドとしてMySQLを中心に20年以上の支援実績を誇り、Oracle認定資格を取得したエンジニアが最適な移行設計から運用までをワンストップでご提供します。

CloudMiköが選ばれる4つの理由

1. 20年以上・1万台超のDB保守実績

MySQLを中心に、20年以上にわたり 1万台以上のデータベース保守・サポート を実施してきました。

高負荷・高トラフィック環境でも安定稼働する Oracle Autonomous Database環境 の構築が可能です。

2. Oracle PartnerNetwork認定/MySQL専門性

国内で唯一、Oracle CloudとMySQLに関する 全Expertise(MySQL 8 Sell、MySQL 8 Service、Cloud Sell)を保持。

OCI再販から技術支援まで、一貫したサービスを提供します。

3. OCI認定エンジニアによるサポート

Oracle Certified Professional/Master などの認定資格を持つクラウドエンジニアが担当。

移行前の現状分析から移行後の運用最適化、障害対応まで、伴走型で支援します。

4. Customer Success Award受賞

大和ライフネクスト社でのAutonomous Database導入事例により、

『2023 Oracle Japan Partner Award』Customer Success Award を受賞。

実績と品質の高さが公式に評価されています。

Oracle Autonomous Database導入の4段階プロセス

CloudMiköでは、Oracle Autonomous Databaseの導入を計画的かつ段階的に実施することで、お客様にとって最適なクラウド移行を実現いたします。現状システムの詳細分析から移行後の運用最適化まで、専門チームが一貫してサポートします。データ量や利用パターンを考慮した最適な構成設計により、初めてクラウドを導入する企業様でもリスクを最小化し、安心してデータベース移行を進められる体制を提供することが可能です。

ステップ1:現状システム分析とクラウド移行要件定義

現在運用中のシステムが抱える課題や今後の要件について詳細にヒアリングを行い、データ容量や利用パターン、パフォーマンス要件に基づいて最適なシステム構成案を策定します。

ステップ2:Oracle Autonomous Database環境構築・移行戦略策定

確定した要件定義に基づいてテスト環境を構築し、データ移行手順やタイムスケジュールを含む詳細な移行計画を作成します。

ステップ3:ゼロダウンタイム移行とパフォーマンス最適化

ダウンタイムを最小限に抑制する移行手法を採用し、データ移行作業と並行してセキュリティ設定やパフォーマンスチューニングを実施します。

ステップ4:本番稼働確認とデータベース品質保証

移行完了後、システムの稼働状況確認とデータ整合性の徹底的なチェックを実行し、本番環境での安定稼働を確実に担保します。

24時間365日Oracle Autonomous Databaseサポート体制

CloudMiköのサポート体制は、プロジェクト開始から運用フェーズまで一貫した伴走型支援を基本方針としています。Oracle認定資格を保有する専門エンジニアが専門チームを編成し、技術的な移行支援だけでなく、コスト最適化戦略の立案やライセンス体系の最適設計まで包括的にサポート。導入完了後も24時間365日のシステム監視体制を構築し、定期的なパフォーマンスレビューと継続的な改善提案を通じて長期的な安心運用を実現します。

Oracle認定エンジニアによる専門チーム体制

クラウド移行における豊富な実績を持つデータベースエンジニアやシステムアーキテクトが専門チームを編成し、専任のプロジェクトマネージャーが窓口となってお客様とのコミュニケーションを円滑に進めます。

クラウド移行費用最適化コンサルティング

技術的な移行支援にとどまらず、コスト最適化戦略の立案、ライセンス体系の最適設計、運用体制の構築に関する戦略的アドバイスまで幅広くサポートします。

Oracle Cloud運用監視とパフォーマンス改善

導入完了後は24時間365日のシステム監視体制を構築し、定期的なパフォーマンスレビューと継続的な改善提案を通じてシステムの安定稼働を支援します。

データベース障害対応と緊急サポート

システム障害発生時には専用サポート窓口を通じて迅速な初動対応を実施し、必要に応じて追加設定変更やシステムアップデートにも柔軟に対応します。

Oracle Autonomous Database導入成功事例

大和ライフネクスト株式会社では、オンプレミス環境で運用していたデータベースの老朽化により処理性能の限界と保守コストの増大が課題となっていました。CloudMiköは現状分析から最適なクラウド移行戦略を策定し、Oracle Autonomous Databaseへの段階的移行を技術面・運用面から包括的に支援。移行後はリソースの自動スケーリング機能により業務ピーク時にも柔軟に対応し、バックアップやセキュリティパッチの自動化により担当者の作業工数を削減することに成功しました。データ分析処理の高速化により経営層がリアルタイムで情報を取得でき、意思決定プロセスの迅速化と経営の機動性向上を同時に実現した成功事例です。

Oracle Autonomous Databaseへの移行をご検討中の企業様は、まずは無料診断・お見積もりからお気軽にご相談ください。20年以上の豊富な実績とOracle認定エンジニアによる専門的なサポートで、お客様のデータベース環境を最適化いたします。

Oracle Autonomous Database移行支援サービスはこちら

まとめ

Oracle Autonomous Database は、AI・機械学習による完全自動化により、従来のデータベース運用の課題を根本的に解決する革新的なサービスです。本記事では、その特徴から料金体系、導入手順、実際の事例まで詳しく解説しました。

- AI・機械学習による完全自動化でデータベース運用工数を大幅削減

- Oracle Exadata同等の高性能処理でリアルタイム分析が可能

- 従量課金制により初期投資を抑えながら柔軟なスケーリングを実現

- Always Freeプランと30日間無料トライアルで事前検証が可能

- 段階的な移行アプローチにより業務停止リスクを最小化

- 実際の導入事例では運用コスト30%削減や分析処理の大幅高速化を実現

Oracle Autonomous Database の導入により、データベース管理の効率化とコスト削減を実現し、より戦略的なデータ活用でビジネスの競争力向上を目指しましょう。まずは無料トライアルで実際の機能を体験し、自社環境への適用可能性を確認することをおすすめします。